12月初め、サッカーの聖地Jビレッジ主催の視察ツアーで、福島第二原発や中間貯蔵施設へ行ってきました。その様子をまとめてみます。

2024年は浜通りに3回行かせていただきました。その際のブログ記事はこちらです。

2月:東日本大震災関連施設を中心とした視察

11月:福島第一原発の構内見学を含むツアー

福島第二原発(楢葉町・富岡町)

福島第二原発も地震・津波の被害を受け、多くの電源を失い原子炉からの除熱を行うことができなくなっていました。しかし、一部の非常用電源が使えたことや、数時間かけて人力で仮設ケーブルをつないだりして、原子炉の冷却が出来たことで、過酷事故を回避できたそう。そのため、線量は他の場所と大差ない(管理されている分逆に低いくらい)ので、平服で線量計も持たずに見学ができました。

案内棟内ではその仮設ケーブルの実物を手に取ることができ、こんなに重いものを当時の状況下でよく繋いだなと、より実感として感じることが出来ました。

第二原発の特徴はなんといってもそのコンパクトさ!第一原発の約3分の1くらいしかないそうで、セキュリティチェックを通過するとすぐ目の前に原子炉建屋が並んでいます。第二原発も廃炉作業中で既に発電はしていないため、発電に関わる設備は順次解体しているそう。過酷事故は免れたとはいえ、津波の被害はいまだに目にし、例えば津波の堆積物が建屋扉前に堆積したために海水侵入が少なかったなど、ある意味運が良かっただけの側面もあると言っていたのがなんとも皮肉…。こうした教訓を活かして、今は電源車は高台の複数個所に分散配置しているそうです。

中間貯蔵施設(大熊町)

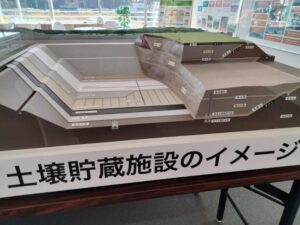

この中間貯蔵施設とは、福島第一原発の事故に伴う除染により発生した放射性物質を含む除去土壌や除染廃棄物、焼却灰等を貯蔵する施設です。「中間」という名の示す通り、ここが最終処分場ではなく、あくまで一時的な保管場所という位置づけで、最終的には福島県外へ持ち出すと決定されていますが、その行先はまだ決まっていないのが現状です。

また、「施設」といっても大きな建物群ではなく、広大な土地です。ちょうど我が社のある渋谷区と同じくらいの広さというその施設の中には、まだ取り壊されていない家もぽつぽつと残っているのです。自分の家・土地が、中間貯蔵施設内となるため、国に買い上げられるとしたら…。「福島の復興のために…」と、泣く泣く故郷を離れざるをえなかった方々もいるのです。

今回は、中間貯蔵情報センターだけでなく、実際に埋めている土の上に立ち、配布された線量計で実測してみるという体験ができました。0.27マイクロシーベルト/hくらいで、普通の地域より若干高いかな程度。やっぱり自分の目で見て体験することは大事だと改めて思いました。

実際、あまり国民に正確な情報が伝わっていない自覚があるのでしょう、アンケートには見学前後での感想の記入欄があり、最終処分受け入れへの国民の理解促進や、除去土壌の安全性の発信などに努めている様子を感じました。

東日本大震災・原子力災害伝承館 語り部講話(双葉町)

伝承館は先月も見学しているので、語り部講話を優先しました。この日お話しくださったのは、段ボールアートとともに苦難を乗り越えられてきた富岡町出身の遠藤氏。震災当時は無職だったため、補填される生活費が少なくて大変だったそう。避難所で始めた段ボールアートに対し、心無いことをいう人もいれば、励まされたという声もあったそう。東電社員やお役人、皇族の方などいろいろな方が避難所に来たが、人の性というのは態度に出ると。当事者でしか分からないような赤裸々だけどとてもやさしい語り口が印象的でした。段ボールアートをみていると、私もなんだか励まされました。つらい時があってもこれを思い出すと、そっと心が落ち着くようです

フィールドパートナー:ワークショップ

今回の視察ツアーで特筆すべきことの1つに、「フィールドパートナー」が同行すること。フィールドパートナーとは、ガイドや語り部さんとは異なり、中立・客観的な立場から、参加者とともに、学びの成果へと導く総合案内人という位置づけだそう。今回ご同行頂いた佐々木氏は、とても明るく個性的な方でご自身の意見を言いつつも押しつけがましくなく、まるでその辺のお兄ちゃんのようなフレンドリーで接しやすい方でした。

各所を見て回った後、夕方にワークショップを実施。5・6人ずつの班に分かれて今日の感想や意見を出し合い、共通するテーマ/深めて考えたいことを発表しました。見聞きすること=インプットだけでなく、話し合うこと=アウトプットをすることで、自分の考えだけではない視点も得られ、より深く考えることができるので、これは修学旅行やチームビルディングにはうってつけだと思いました。一般のツアーではそういった機会があまりないかもしれませんが、あっても面白い/より学びが深まるとも思います。

Jビレッジ(楢葉町)

Jヴィレッジはサッカーナショナルトレーニングセンターですが、震災後しばらくの間は、原発事故収束の対応拠点として使用されており、2019年4月に全面再開しています。サッカーチームだけでなく一般の方も利用することができ、この地域では随一の広さ・客室数の宿泊施設です。レストランや大浴場など設備も整っており、快適に過ごすことができました。館内には蹴球(サッカー)神社もありますよ!

まとめ

やはり百聞は一見に如かず。11、12月と立て続けに福島・浜通りを訪れて、考えることが多くありました。ニュースでは福島第一原発2号機からの核燃料デブリの試験的取り出しに成功と報じられていた数日後でしたが、廃炉作業は計画よりもかなり遅れており、まだまだ長い道のりです。今後も引き続き、定点観測的に福島のこれからを見続けていきたいという気持ちが深まりました。同時に、正しい情報発信の大切さ・受け取る側もその情報の精査や取捨選択の大事さ、それを通して自分事として考えることの大事さを感じました。